『ガラスの王国』とKOSTA BODA ART HOTEL

ストックホルムの南西、スモーランド地方に『ガラスの王国(Glasriket)』と呼ばれるエリアが

あります。

16世紀中頃に、スモーランド地方の産業振興を図るため、グスタフ・ヴァーサ王が命じたことからガラス産業が始まったと言われています。

この地方は「森と湖の国」とも言われ、広大な森の中に数多くのガラス工房が点在しています。

現在、この地域は通称として『ガラスの王国』と呼ばれています。

この王国を〝コスタ・ボダ・アート・ホテル(KOSTA BODA ART HOTEL)”を起点として

巡りました。

北欧のデザインセンスをガラス作品を中核に堪能できるホテル。

KOSTA BODA はこのエリアで最大の工房。

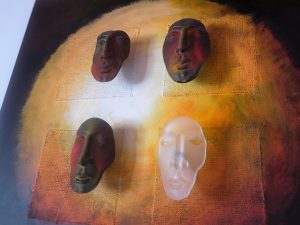

コスタ・ボダの7人の著名なアーティストが、それぞれの客室を異なるコンセプトでデザイン。

私の泊まった部屋。

アートガラスに囲まれて、当初はビビりながら、実は爆睡。

窓際にも作品群。 そして、これらの作品はすべ買うことができるとの案内。

この部屋はKjell Engman の作品で構成されている。

作品の説明と共に値段も表記している。

バスルームのシンクには金魚が泳いで(閉じ込められ?)いる。

旅の思い出に?このキャンドルスタンド2本を購入。

(ホテルの戦略にまんまとはまったかも・・・)

ホテルは、エントランスホール、レストラン、カンファレンスルーム、プール、バーと

すべてがアートピースのインスタレーションと展示で埋め尽くされている。

Dinner at Kosta Boda Art Hotel

前菜は、〝サーモンのロティール?(塊の肉や魚をオーヴンで焼いたもの)″

繊細で絶妙な火入れ。 この半生感、我々日本人が皆絶賛。

主菜は〝タラのポシェ?(弱火で蒸煮)、数種のビーツと共に″

<前菜も主菜もテキトーに私がタイトルつけたので、あんまり信用しないでください。>

魚料理が続いても、飽きることがない。 「素晴らしい!。」と各テーブルから賞賛の声。

デザートは〝ブラックベリーのアイスクリーム、アーモンドプラリネ添え″

北欧らしいベリーを使ったデザート。 濃厚なアーモンドと酸っぱいブラックベリー。

料理は、もちろん十分な量ですが、味の印象は軽やかで、オーガニック&ヘルシーを意識し、

野菜をたっぷり、美しく取り入れることをとても大切にしています。

『クラシックでありつつ、革新性もある料理』と自負するに価します。

この田舎でこのレベルの料理。 スウェーデン恐るべし。

KOSTA BODA 工房

ホテルと同じ敷地内のKosta Boda工房へ見学に。

ラッキーにも、当日はアーティストのショートフィルム撮影に遭遇。

さらにびっくりなのは、アーティストはアテンドしていただいたSさんの知人だった!

作品制作前に設計図!?を見せてくれるBertil Vallien氏。(バッテル・ヴァリーン)

こちらは雑誌GLASRIKETよりの添付写真。左ベレー帽の方がVallienさん。

この奥のガラスの舟が彼のアイコンともいうべき作品。

今回はこのアートピースの製作現場を目の当たりにできてしまったのです。

Vallienさんの名前が発音できず、あまりにカッコイイので、いつの間にか

『スウェーデンのショーン・コネリー』とみんなが呼び始める。

大きな作品を8人がかりで作る。 溶けたガラスを流しながら、調整し、指示を与える。

まるでオーケストラのコンダクターか小隊の指揮官かという姿に、一同感動。

この間、我々だけでなく、ほかの見学者もみなさん指を立て〝COOL!″ の連呼。

カッコイイは世界共通のようです。

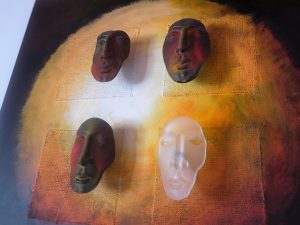

このMr. Vallienの奥様もKosta Bodaのアーティスト。

Sさんが来てると知り、奥様を呼んでいただき、久しぶりのご対面。

彼女は昨夜夕食をいただいたホテルのレストランのデザインをしたのはこの方

Ulrica Hydman ‐Vallien(ウルリカ)さんでした。

ウルリカさんの案内で同じ敷地のガラスミュージアムを見学。

この幸運に感激するやら興奮するやら。

蛇足ながら、ウルリカさんは日本のモンペが大好きで、この日も

スウェーデンの生地で作ったモンペを着用されていました。

ガラスの王国の工房巡り

Vallien夫妻との出会いによる興奮冷めぬまま、ガラスの美術館と工房を訪ねました。

ヴェクショー(Vaxjo)

大聖堂。

『ガラスの王国』の玄関口とも称されるこの都市の大聖堂の内部はガラスの作品で溢れている。

祭壇もガラス。

「生命の樹」と名付けられた作品。

大聖堂の正面入り口のドアもこの精巧な彫りのガラス。

ヴェクショーのガラス美術館から大聖堂を臨む。

左手には湖、右手には緑豊かな森。

ピクニック気分で芝生にシートを敷いてランチしました。

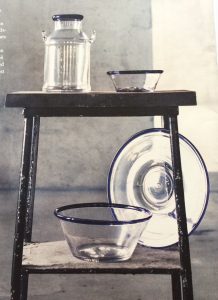

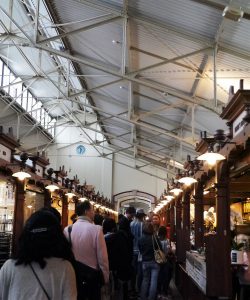

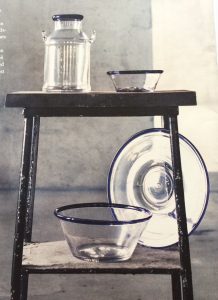

Bergdala工房

今では大変貴重な木造(床も壁も)のガラス工房。

透明なガラスにブルーの縁取りのテーブルウエアが有名。

アグネータさんのお庭でいただいたエルダーフラワーウォーターもこのグラスでした。

Skrufs工房

シンプルなデザインが有名な工房。

工房の建物の地下にアンティークショップを発見。

玉石混交なれど、私にとっては、宝の山!

Pukeberg(Nybroの近くの工房)のショットグラスを購入。

Nybro工房

ガラスの美術館もある、大きな工房。

洗練された、多彩なデザインの作品が見られます。

残念ながら、展示のみがほとんどで、購入できるシリーズは限られています。

Erik Gunnar Asplund

アスプルンドはスウェーデンを代表する建築家。

フィンランドのアアルトより13歳年長であること、アアルトが78歳と長寿だったのに比べ、アスプルンドは55歳で早世したこともあり、作品数や内容も異なります。

しかし、同時代を過ごしたこともあり、北欧の建築家として必ず名が挙がる2人です。

ストックホルムで訪ねたかった場所は、このアスプルンドの2つの建築作品。

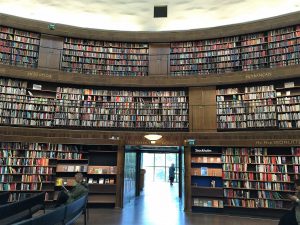

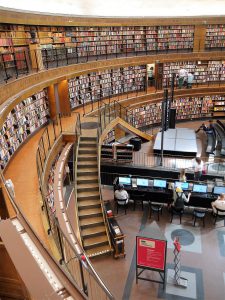

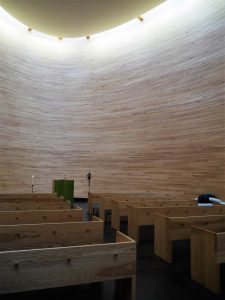

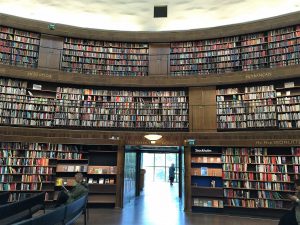

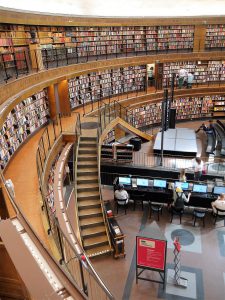

ストックホルム市立図書館(Stockholm City Library)

大通りから階段を上がり、館内に入るとさらに階段がのび、書庫の一部が見えてくる。

階段を上がりながら、徐々に高揚感に包まれながら光が満ちる部屋に入ると

360度、本である。

この開架閲覧室を写真でとらえきれなくて、ホント残念。

森の墓地(Woodland Cemetery)

なだらかな丘の斜面に一本の道が延びている。

芝生の丘、敷石の道、一本の十字架、奥には深く濃い森、すべてを覆う空。

まるで「来た道、これから行く道」を暗示するかのような光景。

『森の墓地』は敷地の森には手をつけず、ひっそりと建物をとけ込ませている。

瞑想の丘

最初の写真の右手からの景色。 左手の壁側は墓地があり、アスプルンドもここに埋葬されている。

十字架の奥が『森の火葬場』。

〝北欧″が日本人にとって、他の西洋諸国より親しく感じるのは、死生観が近いのではないかと思う時があります。

ヨーロッパや南アジアを旅すると、人々の宗教とのかかわり方やその優位さ、濃厚さに圧倒され、日常生活での宗教との接点の少なさは日本の文化の浅さの反映なのかしらと自問したりもして。

〝北欧″はプロテスタントの信仰者が最も多い地域です。 けれど、キリスト教到来以前の自然信仰が、すべての生活のベースにあるように感じます。

この墓地に入ると、私たちは神の裁量で地獄や天国に振り分けられるのではなく、ただ土に還るのだ、と。

Nobel Menu

市庁舎近くのSTADSHUSKÄLLARENというレストランで

前年のノーベル賞授賞式で供されたメニューが経験できました。

料理とワインが合わせていただけます。

前評判がいまひとつだったのですが、大変美味しく、素晴らしいディナーでした。

(照明の関係で写真が、暗いのですが、お許しください。)

イシビラメと帆立貝、海藻、バターソースと魚卵。(日本語メニューがついています。)

Champagne Taittinger Brut Millesime 2008

さすがです!シャンパンも料理と素晴らしいマリアージュ!

ディナーウエアはいつもこの金のラインのものみたいです。

パンも美味しい。

キノコ巻き仔牛フィレ肉の炙り焼き、根セロリとりんご、セロリジュースとポテトのピティビエ

Chateau Mont-Redon Chateauneuf-de-Pape Rouge 2011

王道のフレンチの手法で、北欧らしい料理を。

生き生きとしたChateauneuf-de-Pape とぴったりです。

桜の花、コーヒーとアーモンド風味

I Castei Recicto Della Valpolicella Classico 2008

コーヒーのムースとアーモンドのムースを層状にし、ピンク色のチョコレート、一番上のアイスクリームは面白い風味だったけどなんだかは忘れてしまいましたぁ。

ノーベルディナーと言えば、やっぱり、締めはコレですね。 ミルクチョコレートです。

大事にお土産にしました。

さよなら&ありがとう

旅は人なり。

異国の地で出会った魅力的な方々、そして素晴らしき旅仲間。

この美しい空が私たちを見送ってくれました。

さて、次回はいつ?どこへ?

Bon Voyage!